Si possono mettere assieme cose importanti e terribili banalità? Ci provo, infilandomi in una passerella che può avere dei rischi. Amo Cesare Pavese, morto suicida settant'anni fa. L'ho scoperto da ragazzo nella biblioteca di casa con un libro "La luna e i falò" datato 1950 con la scrittura di mio papà. Non ho mai pensato - ed ora non posso farlo, perché lui non c'è più per dirmelo - se fosse stato comprato in seguito a quel tragico evento oppure se fosse di poco precedente. Fatto sta che negli anni successivi, specie durante l'adolescenza ma anche in seguito, lessi tutto quel che Pavese aveva scritto. Mi piacevano in particolare quei riferimenti alle Langhe, che non solo diventavano un luogo universale, ma ci ritrovavo certi aspetti del fondovalle valdostano e di quelle colline liguri che conoscevo e che montavano poi a quote ben più elevate nell'entroterra.

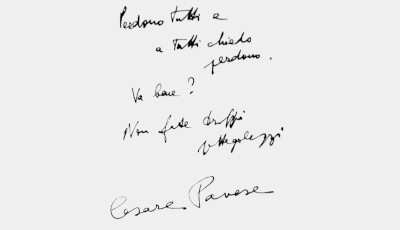

Poi trovavo straordinario quel suo essere precursore e traduttore di straordinari autori americani. Una sorta di "mito americano" che coltivava, malgrado fosse iscritto al Partito Comunista. Ho letto poi che saliva nella nostra Val di Rhêmes nelle riunioni della casa editrice "Einaudi", volute da Giulio Einaudi con personaggi del calibro di Massimo Mila e Leone Ginzburg. La programmazione annuale di pubblicazione dei libri veniva elaborata durante l'estate all'albergo "Granta Parey", che conosco bene. Ma soprattutto in lui vedevo quel male di vivere, che mi intrigava in certi miei patimenti giovanili, certo bazzecole rispetto ai suoi veri dolori e quel suo spleen irreversibile, infine dimostratosi autodistruttivo. Ed anche questa storia del suicidio ronzava come una mosca, nel chiedersi se fosse atto infine di coraggio o fuga paurosa. Quesito ancora irrisolto. Quell'epilogo dell'estate 1950 ora torna d'attualità per questo anniversario, che ricorda di quando - in una nuda stanza d'albergo, che ho visto in foto è rimasta intatta - vergò sulla prima pagina dei "Dialoghi con Leucò", raccolta di racconti stringatissimi che aveva pubblicato nel 1947, la frase divenuta celebre: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». Poi inghiottì i letali barbiturici. Questa storia del pettegolezzo è interessante e la parola per uno scrittore attento all'uso dei termini non è per nulla banale. Ci pensavo oggi alla modernità di questa parola, Non frequento per scelta "Facebook", ma me ne arriva l'eco, di come certa malevolenza pettegola esista in tutto il suo squallore e sia pane quotidiano in mediocri che sparano sentenze e giudizi, privi di qualunque autorità morale in proposito. Penso a come la cronaca nera si impasti, in quasi ogni estate, con il pettegolezzo in vicende criminali. L'ultima, in cui troppi cronisti intingono la loro penna, è quella del piccolo Gioele e della sua mamma, morti in Sicilia e diventati oggetto di "scoop" che non meritano affatto. Si disegnano ogni giorno scenari più o meno fantasiosi con la famiglia che lancia i suoi "j'accuse" senza il giusto senso della misura. Pettegolezzi e politica rientrano poi nelle copertine - l'ho letto ieri con una curiosità di vedere sin dove si arriva nel pettegolezzo - di "Chi" che dedica spazio a parlamentari coi loro amori. Spicca questa settimana Maria Elena Boschi, quella della riforma costituzionale, con le sue foto "rubate" con il moroso nel mare dell'isola di Vulcano. Pettegolezzi cercati nella convinzione che il popolo ami questo genere di popolarità "terra a terra". Da rimpiangere Aldo Moro in giacca e cravatta, verde in viso, nelle rare apparizioni in spiaggia o Palmiro Togliatti sobriamente vestito da montagna nella nostra Cogne con il pudore giusto dei giornalisti di allora della sua love story con Nilde Iotti. Altro mondo di cui essere legittimamente nostalgici.